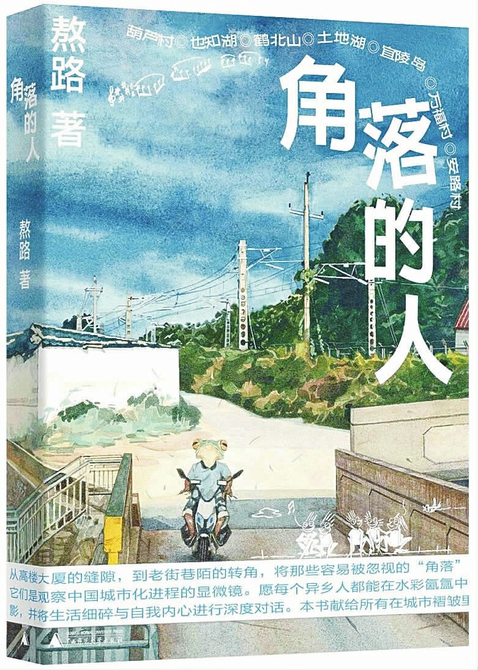

在这个崇尚速度与宏大的时代,我们习惯了仰望摩天大楼的轮廓, 追逐流光溢彩的繁华,却常常忽略了那些构成城市真实肌理的“角落”。 出版人、人气绘画博主熬路的作品《角落的人》(广西师范大学出版社2025年7月), 正是一次投向这些被遗忘空间的深情凝视。本书图文并茂,包括七张写生地图,所描绘的故事都是真实的,这些入画的景也都客观存在。这不只是一本关于城市观察的笔记,更是一场引导读者重新发现“附近”、找回生活诗意的生动实践。

什么是角落? 在熬路的笔下, 角落是高楼大厦的缝隙,是老街巷陌的转角,是路边的西瓜摊,村口的小卖部。 这些看似微不足道的空间,实则是城市记忆的储藏室, 是生活本真的呈现地。 在《葫芦村》一章中,作者带领我们走进那个三面临湖的小渔村,红瓦房、藕塘、橘子树、修补渔网的老人,每一个场景都散发着泥土的芬芳与人情的温度。

特别打动人的是那个被妈妈罚站门口的“寸头小男孩”,作者本想画下这个“精彩又生动的人物造型”,却最终“考虑再三决定给他留个面子”, 合拢画本悄悄离开。 这种克制的尊重,让艺术创作回归到对人的关怀,也让角落里的生命获得了应有的尊严。而那位从画本里认出自己房子、热情捧出香瓜的大姐,以及拒绝收费、慷慨赠送嫩莲藕的藕塘主人, 他们与画者的互动,构成了作品最动人的部分。艺术不再高高在上,而是成为了连接人与人、人与地方的桥梁。

熬路的创作,是水彩、散文与实景的独特融合。 他不仅用画笔记录光影,更用文字捕捉心境,形成了一种立体的叙事。在《绿色的处理》中,他谈及观摩恽寿平原作后的启发, 如何将传统的没骨画法运用到对村落红配绿景象的表现中。这不是简单的技法移植, 而是古今艺术精神的隔空呼应, 展现了一个创作者在传承中的创新。更值得品味的是,熬路将绘画过程本身变成了一场与时间的博弈。在《和树荫赛跑》中,他追随着树荫一步步挪动,最终无路可退,“全身沐浴在40℃的阳光中”。 这种执着近乎仪式,却恰恰体现了艺术创作最本质的状态,即在与自然的直接对话中捕捉真实。而在《俯视》一节,他从坡地远眺自己曾经写生的位置,幡然醒悟“当年的自己只是一个被老师放过的‘青铜’”。这种视角的转换,不仅是空间的,更是心理的,它让作者,也让读者理解了何为“跳出来看一件事”的智慧。

《角落的人》之所以能引起广泛共鸣,在于它成功激活了潜藏在我们心底的集体记忆。那些关于莲蓬、 西瓜的童年回忆,如同一把钥匙,打开了通往过去的情感通道。