宋庆龄淮海中路旧居

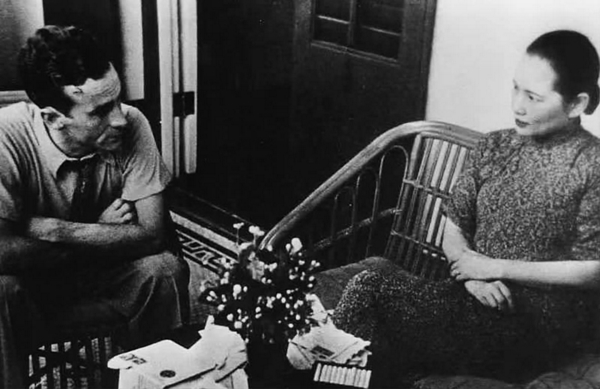

宋庆龄与斯诺合照

鲍威尔曾经的居住地 张军 摄

▲ 毛泽东嘱吴亮平给美国妇女回信

有一本书,向世界第一次介绍了中国的红色政权,真实、客观、立体的共产党人形象跃然纸上;有一本书,无数的中外人民受之感染,在革命、建设、改革年代选择与中国共产党风雨同舟。这就是埃德加·斯诺的《Red Star Over China》,中文名《红星照耀中国》,又名《西行漫记》。 筅 文/ 沈萍 图/资料

9月14日,习近平给关心中国的国际友人的亲属回信, 斯诺就是这批国际友人最为中国人民熟知的一位。 读了几遍手里不同版本、不同语种的《西行漫记》, 结合其他党史、文史信息, 发现有多位与徐汇颇有渊源的人物, 共同促成了斯诺的延安之行和书作的问世。

斯诺是第一个在红色区域采访的西方新闻记者,在多位人士的帮助下,他冲破了国民党以及资本主义世界对中国革命的严密新闻封锁。他首先到了当时苏区的临时首都保安(即志丹县),搜集关于长征的一手资料。 然后,经过长途跋涉,到达宁夏南部的预望县, 这里是和国民党中央部队犬牙交错的前沿阵地。最后他冒着炮火,折回保安,回到西安。《红星照耀中国》的问世打破了国民党政府长达9年的新闻封锁,告诉全世界正直的人民“原来还有另外一个中国”。

在这段值得为世界新闻史、中国近代史、中共党史所铭记的重要旅程中, 诸多徐汇人为这部经典巨著的写成贡献自己的力量。 这些徐汇人有的在行前为斯诺与中共中央穿针引线,或在路程中为斯诺安排交通;有的在采访过程中担任重要翻译,或在采访完成后冒风险签发新闻稿件。这些人有共产党员,也有民主人士;有中国人,也有外国人。

宋庆龄: 促成斯诺拿到去延安的介绍信斯诺在《斯诺眼中的中国》一书中说:“到1936年6月,我听到了中国西北出现了使人惊讶的政治局面的消息。 在西安指挥剿共的张学良元帅,与共产党达到了秘密的停战协议。 一位朋友(指黄敬)告诉我,在他的帮助下,有可能到陕北和甘肃省去旅行一次,当时红军主力正由全国向那里集中。 我去上海,再次见到了孙中山的夫人,我求助于她,宋庆龄很快做了安排。 ”

斯诺与宋庆龄、共产党员徐冰联系,表示希望进入红区采访。 宋、徐二人通过共产党秘密关系与在陕北保安的中共中央联系,转达了斯诺的情况。 中共中央联络局局长李克农收到报告后即向毛泽东、周恩来汇报,并得到许可。徐冰作为斯诺的一个老朋友,把一封给毛泽东的介绍信交给了斯诺。徐冰曾在1935年参加北平一二九学生运动,以新闻工作者和学者的身份与斯诺结识,两人成为好友。

在获得毛泽东的介绍信后, 宋庆龄又联系中共地下党组织派在上海的中共秘密党员董健吾牧师先到西安,为他进入陕北进行联系安排。 因为董健吾与当时各方均有交情,且与张学良和陕北方面都认识。 宋庆龄与董健吾商量他与斯诺在西安接头的时间、地点和方法。 除了接头暗语外,宋庆龄还在自己的一张名片上写上两句英语诗, 盖上骑缝章,一半交给董健吾,一半寄给斯诺。

董健吾: 带领斯诺舟车辗转进入保安在《西行漫记》中,斯诺对他与董健吾在西安的相见做了生动描述。 董健吾到西安后,以“王牧师”身份住进西京招待所,他用暗语与斯诺问答“在北平的M.S认识否? ”斯诺也用预定的暗语回答:“是我好朋友,”然后双方出示宋庆龄的名片,拼对无误,顺利接上关系。

1936年6月,在董健吾的护送下,斯诺与美国医生马海德到达西安, 再由张学良让东北军掩护进入陕北苏区的中心保安县。 他只有一封给苏维埃主席毛泽东的介绍信,内心不免恐惧,但他认为,为了探明“中国共产党人究竟是什么样的人? 他们同其他地方共产党人或者社会党人有哪些地方相像?有哪些地方不同”,还是值得“拿一个外国人的脑袋去冒一下险”。我们常说隐蔽战线上的共产党人,干惊天动地事、做隐姓埋名人。 在龙华烈士陵园长眠的董健吾用自己的一生为这句话做了注解。

吴亮平: 为斯诺采访提供翻译

1936年7月初,斯诺按计划在西安换乘东北军的军用卡车,有惊无险地到达被东北军占据的延安,后又换乘毛驴,进入苏区的安塞县百家坪,在此受到周恩来的热情欢迎, 周恩来随后为他安排了一个92天的访问日程。 经过三天的赶路,到达保安。 在保安的第一天夜里,毛泽东来看望他。 在随后几天,他俩在毛泽东的窑洞里,通过翻译吴亮平,开展了多次畅谈。

在吴亮平的自传回忆中,他从7月16日开始,坐在毛泽东和斯诺之间,为二人的交流做翻译。 后来《红星照耀中国》出版后,斯诺说过:“经过耐心的吴先生的修正,所以是不会失真的。 ”毛泽东向干部推荐说,这是“一本真实介绍我们情况的书”。 书在1937年10月问世后,一年内五次再版,被译成十多种文字,成为当时世界上较畅销的书籍之一。 国内外许多青年就是在这本书的影响之下,走上了革命的道路。 吴亮平在陕北的这一经历,得到了毛泽东、周恩来等的高度评价。

根据中共中央对吴亮平生平的讣告,1929年吴亮平回国后在中央文化工作委员会工作,和潘汉年等做了大量团结进步知识分子的工作,推动了左翼作家联盟和社会科学家联盟等进步团体的成立。1930年被王明打击之后,夜以继日,用三个月的时间翻译了《反杜林论》。 吴亮平因为翻译此书, 被毛泽东同志誉为“功不在禹下”。1930年,吴亮平被捕入狱,在狱中坚持学习和宣传马克思主义,吴亮平在漕河泾监狱里为大家讲过课,介绍他翻译的《反杜林论》。 1932年出狱后,他来到中央苏区担任工作,1934年10月随中央红军参加长征。

斯诺的《西行漫记》在国际国内产生很大影响,同吴亮平同志的辛勤工作是分不开的。 在国际上得到了很多同情者,有美国的妇女向毛泽东写信,后毛泽东嘱咐吴亮平进行回信。 漕河泾监狱的政治学习和政治斗争在《上海党史资料汇编》的多位亲历者中都有回忆记录。1933年《中国论坛》曾报道过漕河泾监狱政治犯的绝食斗争, 揭露当局虐待政治犯的罪恶行径。

鲍威尔:冒险签发斯诺的新闻稿件

斯诺于1936年11月5日把自己与毛泽东的谈话全文和对红色根据地的综述寄给了他服务的《密勒氏评论报》。报社主编鲍威尔接到文稿后,在11月14日、21日分两期、以10页篇幅给予全文发表,标题即为《与共产党领袖毛泽东的会见》。 这是第一次向世界介绍毛泽东身世和谈话, 也是第一次刊发斯诺拍摄的毛泽东在窑洞前头戴红军八角帽的照片。 这是报界第一次披露毛泽东的长篇谈话, 长久以来一直被妖魔化的共产党红军, 也第一次以主角的身份, 正面形象走进了公众视野。 报纸一出刊,引起的冲击波远胜过炸弹的威力。

按照《上海名人录》,《密》报主编鲍威尔是居住在法租界延庆路146号。

在《申报》主编史量才遇难后,《密》报可以说是当时报界最真实报道对日抗争的报纸。 我们有理由相信,租界内便利的信息和安全保障让报社主编鲍威尔有勇气做真实的新闻报道。1937年8月21日,《密》以最快速度出刊“战时专版”,介绍八一三后上海的情况。 几个月后,鲍威尔又策划出版《中国的抗争———日本侵华大事记》一书,用新闻实录和现场照片记录上海的斗争。1941年12月6日,在上海“孤岛”沦陷前的几个小时,鲍威尔抢在日军攻入公共租界前,组织力量将最后一期《密》报运出上海,并运用当时美国几家大报集团联合组建的无线电通讯社,通过秘密电台向世界发送新闻,鲍威尔就是美国秘密电台的台长。

在斯诺逝世后,宋庆龄写了“中国人民将永远以感激的心情记得埃德加·斯诺这位致力于中美人民友好的不知疲倦的活动家。太平洋两岸的子孙后代将受斯诺之惠,因为他留下的遗产将有助于他们研究中国的历史”。

习近平总书记曾在多个场合提到要提高中国的全球叙事能力。在斯诺这里,如何讲好中国故事,我们可以得到很多启发: 要有有胆识的媒体素养, 敢于深入实地、直面真实、记录细节的铁肩担当;也要有懂得中西方文化差异、熟练掌握双方话语体系的专业素养;还需要二轨外交,运用民间身份巧妙转述、起承、黏合整个过程。 (作者系徐汇区委组织部二级主任科员、区委党史研究室科长)