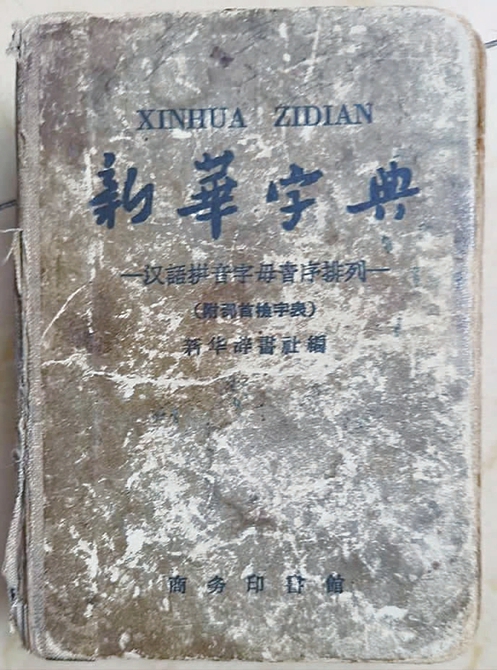

我家有一本1957年商务印书馆印刷、新华辞书社检的《新华字典》,保存至今,使用至今。

我家世代贫农,种田为生,我兄妹七个,祖父早逝,全家十口,日子甚是艰难。 但父亲仍读了二年私塾, 在村上算是“秀才”了,劳作之余,时常在家哼几句古诗,我记忆最深的一首是“春宵一刻值千金,花有清香月有阴。歌舞楼台声细细,秋千院落夜沉沉。”他有一句“名言”:“只要你们肯读书,我和你妈就是讨饭也要供你们上学。”好在那个年代,工农子弟读书是花不了几个钱的。我父母夜以继日地劳作,种田,养猪,养鸡、鹅、鸭,种蔬菜,不但牲畜家禽舍不得自家吃,就连新上市的蔬菜也要拎到街上换几个钱。三个哥哥和我都上学读书了。1957年上初二的三哥在新华书店买了一本刚出版的《新华字典》,爱若珍宝。 大哥虽已成家育子,仍不忘学习, 不时拿去查查生字。我上小学二年级,更是离不开它。每当父亲看到我们兄弟抢着用字典时就笑开了颜,同时叮嘱我们:“小心点,别把字典搞坏了。 ”诗文朗读成了我家的一道风景,从未出现过“女祸(娲)补天”“心旷神台(怡)”之类的误读,这本《新华字典》功不可没。 农村夏夜蚊子很多, 三哥把两腿插进水桶里,在昏暗的煤油灯下苦读。在他的影响下,我亦发奋读书。功夫不负有心人。1962年三哥考上了皖南大学(现安徽师范大学)俄语系。1964年我考上了安徽名牌高中—芜湖一中。从此,那本《新华字典》自然落入我手中,使用由我,保护亦由我。 年代久了,封面、封底破损了,我数次用纸粘贴、修补,使其保持原貌。正页已发黄,好歹一页不少,一字未损,不影响使用。

这本保存、 使用了66年的《新华字典》,对我来说,它不是一本普通的字典。 它承载了我家学的太多记忆:父亲鼓励学、兄长示范学、弟弟发奋学, 我的家学可谓渊源流长。 它珍藏了我父子两代人的深厚情感:父慈子孝,居家如沐春风。 父亲、大哥过世几十年了, 三哥过世也十几年了,他们的音容笑貌仍在我眼前。 写此文时,我静静地端详着这本《新华字典》,我将一辈子珍藏它、使用它、保护它,并把它一代一代地传下去。