区市场监管局出台的《餐饮行业离店自助取餐柜规范管理指引》和《扫码点餐规范指引》

位于徐家汇地铁站的全市首个离店自助取餐柜

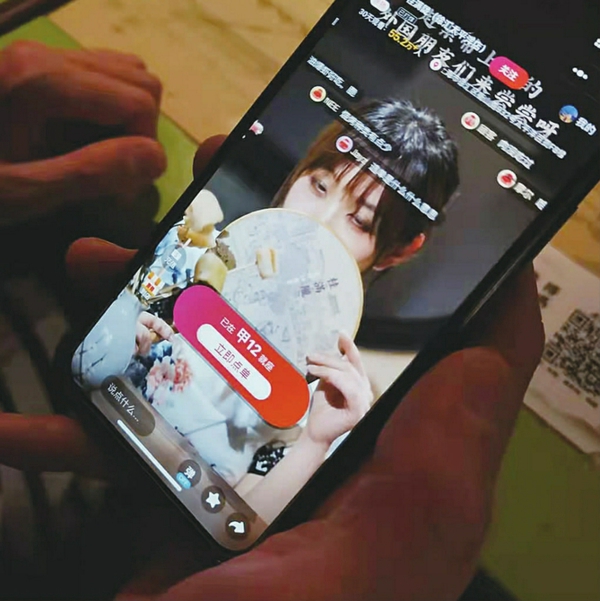

消费者在餐厅现场扫码点餐

现场扫码后,直接跳转至点餐页面

文/ 记者 耿洁玉 图/资料

在餐饮店消费时发现需要强制关注公众号才能点餐、在连锁餐饮店的离店自助取餐柜取餐又担心食品安全问题,困扰消费者的问题如今有了解决之道。2月22日,区市场监管局发布了《徐汇区餐饮行业离店自助取餐柜规范管理指引》《徐汇区餐饮行业扫码点餐规范指引》两项指导性规则,作为全市首个离店取餐、扫码点餐的规范指引,为这两类餐饮行业发展的新模式、新情况提供了运行规范。

随着全市“早餐工程”的深入实施, 各种创新早餐供应方式给市民带来了生活新变化, 取餐柜也应运而生。在手机上提前点餐、到就近的门店取餐柜扫码就能拿到餐食,不仅节省了消费者等待备餐的时间,还能在疫情期间最大限度避免接触。 为了给消费者提供更便利的服务,进一步拓展外卖市场,一些餐饮企业开始探索将“到店取餐”升级为“离店取餐”, 将取餐柜从店内搬到店外。 在有企业开始试水这一新模式, 并向区市场监管局寻求指导的情况下, 监管部门并没有简单地说不,而是坚持服务型监管理念,从政策供给角度来回答这道新“考题”。

“不要看只是取餐柜摆放地点发生了变化,但是涉及开放式空间下柜体本身的安全性、设备远程运维管理的及时响应和应急处置以及入柜食品的安全性等问题,对保障食品安全提出了更高的要求。 ”区市场监管局食品监管科负责人丁磊表示。 在新出台的《徐汇区餐饮行业离店自助取餐柜规范管理指引》中,监管部门担心可能存在的视频安全隐患有了解决方案。 为了解决开放式空间存在的风险问题,《指引》规定离店自助取餐柜一般宜摆放在非露天场所内,摆放的位置要求“地面平坦、通风良好、环境干燥、取电照明方便、电源稳定接地、网络信号良好、利于餐饮食品存取和取餐柜日常清洁维护”等,并且“最低格口离地10厘米以上”。 对于取餐柜出现故障时,《指引》要求管理维护人员应于30分钟内赶到现场进行维护操作。 此外,《指引》在保障食品安全的基础上, 也考虑到了食品的口感和品质, 建议经营者将取餐柜与门店的距离控制在1公里之内,配送时间控制在10分钟之内。

目前,依照《指引》,全市第一个离店自助取餐柜已经在轨道交通9号线徐家汇站试运行。 早晨地铁站内人们行色匆匆, 记者在现场看到有一位消费者正在自助取餐柜前取餐。“我每天都坐地铁到徐家汇上班,以前到店里去取预定的早餐要过两条马路,还要绕个圈子,现在出站的时候顺路就能拿到, 至少可以节约10分钟,比以前方便多了。特别是有关部门出台了《指引》,对取餐柜管理有了统一的规范,我们用餐也就更放心了。”消费者王女士说。有了规范保障,消费者点餐、用餐再也没有了后顾之忧,便利度也获得了极大提升。

餐饮行业“扫码点餐”强制关注公众号、在“扫码点餐”过程中将消费者的个人信息录入作为必备条件等也一度为消费者所诟病。 原来出于便利而创设的一种服务方式,却引发了消费者的反感,也增加了个人信息泄露的风险。“市民的‘槽点’就是我们预防式监管的‘基点’。 ”区市场监管局法规科负责人何健说,“我们关注到这一情况后, 制定了餐饮行业扫码点餐规范指引。 ”

据了解,此次我区出台的《徐汇区餐饮行业扫码点餐规范指引》集成了《中华人民共和国消费者权益保护法》《中华人民共和国个人信息保护法》等相关法律规定,如针对市民关注最多的公众号强制关注、个人信息强制授权有了明确要求:“在提供扫码点餐服务时, 应当限于实现处理目的的最小范围, 不得强制要求消费者对手机号、 微信号等个人信息进行注册或授权, 不得过度收集消费者信息。”“未经消费者同意或者请求, 或者消费者明确表示拒绝的, 不得向其发送商业性信息。”对于经营者违法收集消费者个人信息的,市场监管部门将按照《中华人民共和国消费者权益保护法》等法律法规进行查处。

在徐家汇商圈的一家餐厅里,原先点餐也需要关注公众号,如今已经不再捆绑关注。消费者唐先生在现场用手机扫描点餐二维码后,直接就跳转到了小程序点单页面,这样的改变也让他欣喜不已,“以往很多店铺都要关注公众号、填写手机号等才能下单,我会有一些顾虑,担心个人信息泄露等问题。 现在有了规范,不再强制关注与搜集更多的个人信息,感觉比较舒服,同时也不太会抵触了。 ”

此外,值得一提的是,这份《指引》还涉及近10条行业规范,其中还要求餐饮企业只提供扫码点餐服务而不提供人工点餐服务的, 要在经营场所显著位置标注“本店仅提供扫码点餐”,增加消费者的自主选择权;同时《指引》也鼓励保留实体菜单、人工点餐等方式,支持现金、电子支付等多种支付方式, 为消费者特别是一些老年人提供便利。

据了解, 区市场监管局将联合区食品安全协会,以倡议书的形式,将该《指引》向全区餐饮单位进行宣传推广, 让更多的消费者有更大的“自主权”。

区市场监管局二级调研员乌建国表示:“人民城市人民建,人民城市为人民。针对新业态、新模式,我们将始终秉持服务型监管的理念,坚持民有所呼、我有所应,通过跨前服务,加强合规指导,激活市场‘细胞’,助力其跑出发展壮大的‘加速度’。 ”