当战火如燎原的野火般烧过华北平原时,这片土地上的老百姓在刹那间就都已经成了英勇抗战的战士。 农具磨成了抗战的利刃, 寻常村落变成了抗战的堡垒; 血肉之躯在辽阔的平原上,竟筑起了一道新的长城———这长城并不是由砖石砌就的,而是用生命与不屈垒成的抗战屏障。

冀中平原上,土地仿佛被赋予了神性,张开了怀抱,庇护着它的儿女。 地道,这大地深处的血脉,在黑暗里延伸出抗战的路径,联结了村庄,也联通了生死。 百姓在泥土里钻行,如蚯蚓般顽强,将生命埋进黑暗, 只为让日光最终能照见自由。 地下的暗室里,灶台、枯井、柴垛,都成了通往生存与抗战的秘道。 日寇在阳光下茫然搜寻,而地底却运行着沉默的意志,无声无息却坚韧有力。

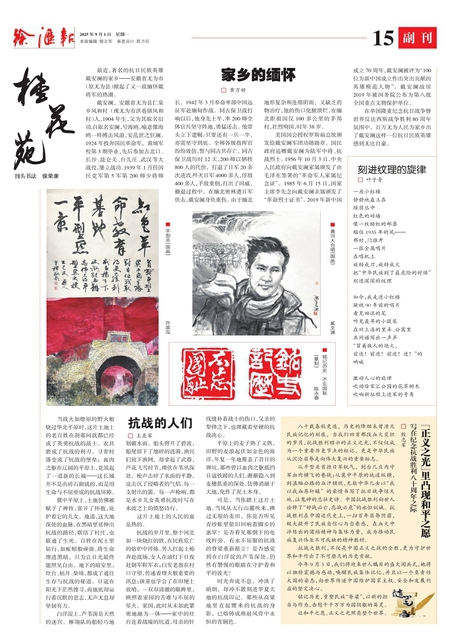

白洋淀上,芦苇荡是天然的迷宫。 雁翎队的船轻巧地划破水面, 船头劈开了碧波,船尾留下了细碎的涟漪。渔民们放下渔网, 却拿起了武器,芦花飞雪时节,埋伏在苇丛深处, 枪声击碎了水面的平静,也击沉了侵略者的气焰。每一支射出的箭, 每一声枪响,都是水乡儿女英勇抗战时写在水波之上的愤怒诗行。

这片土地上的人民的血是热的。

抗战的岁月里,整个河北如一块烧红的铁,在民族危亡的熔炉中淬炼。男人扛起土枪奔赴战场,女人在油灯下日夜赶制军鞋军衣;白发老翁在村口守望,传递着烽火般重要的讯息;孩童也学会了在田埂上放哨, 一双双清澈的眼眸里,映照着家园的苦难与不屈的星火。 家国,此时从未如此紧密地融为一体———家中的灶台连着战壕的坑道,母亲的针线缝补着战士的伤口,父亲的犁铧之下,也埋藏着坚硬的抗战决心。

平原上的麦子熟了又熟,田野的麦浪起伏如金色的海洋,年复一年地覆盖了昔日的弹坑。那些曾以血肉之躯抵挡日寇铁蹄的人们,渐渐隐入到麦穗低垂的深处,仿佛消融于大地,化作了泥土本身。

可是, 当你踏上这片土地,当风从太行山麓吹来,拂过无垠的麦田, 你是否听见青纱帐里依旧回响着脚步的窸窣? 是否看见那倒下的电线杆旁, 有永不屈服的抗战的脊梁重新挺立? 是否感觉到在白洋淀的芦苇深处,仍然有警惕的眼睛在守护着和平的波光?

时光奔流不息, 冲淡了硝烟, 却冲不散刻进华夏大地的抗战印记。 那些从高粱地里直起腰来的抗战的身影, 已熔铸成燕赵风骨中永恒的青铜色。

抗战的人们