“五一”劳动节之际,徐汇区融媒体中心倾情打造“劳动光荣匠心永续”系列报道,深度聚焦六位卓越工匠与劳模的奋斗历程与卓越贡献。他们以匠心独运、矢志创新的精神风貌,生动诠释了新时代劳动者的职业素养与责任担当,展现了劳动者的卓越风采,以此致敬每一位为美好生活辛勤耕耘的劳动者。

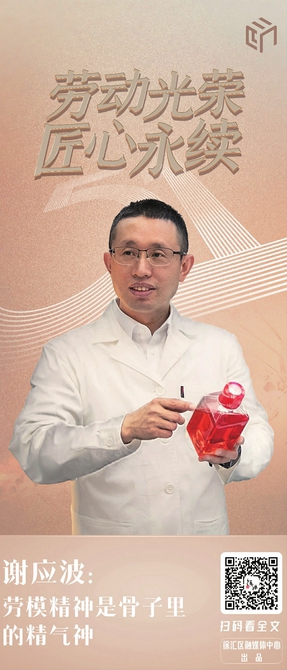

谢应波

为科学家服务17年!劳模精神是他骨子里的精气神

4月28日,上海泰坦科技股份有限公司(简称“泰坦科技”)董事长谢应波获“2024年全国五一劳动奖章”。谢应波麾下管理着1800多名员工、企业年销售额近28亿,而他依旧保持着谦逊,习惯用“同学”称呼合伙人,习惯自称“怀揣产业报国梦想的大学生创业者、知识分子创业者”。

2007年,谢应波在华东理工大学求学期间,与5位同学共同创立了泰坦科技,专注为科研工作者、分析检测和质量控制人员提供科研产品及配套服务。17年间,泰坦科技打破多项国外公司的技术封锁和垄断,研发项目突破30项,研发投入超过5亿元,申请的专利和知识产权超过300多项,工厂和研发中心的面积加起来接近500亩……谢应波和团队多年来埋头苦干,以劳模精神和工匠精神扎实奋斗,为国家科研安全和自主可控贡献力量。

2020年,谢应波获评“上海市劳动模范”称号。同年,谢应波劳模创新工作室在“泰坦星”会议室里成立,先后被徐汇区总工会命名为区级劳模创新工作室、被上海市总工会命名为市级劳模创新工作室。谈及劳模精神,他认为这是骨子里的精气神,不是企业上市了、做大了就可以松懈,还是要不断拼搏、不断精益求精、不断追求极致。(记者 杨宜修)

干文华

传承创新,助力中国烘焙走向世界舞台

从纺织女工转型成职业西点制作者,来自上海市现代食品职业技能培训中心校长兼技术总监干文华做到了。她曾亲手设计并制作的“丹麦吐司”成为当年的“网红产品”,这背后是她对烘焙技艺的执着追求与不懈努力。

拜师学艺,传承工匠精神

干文华师从上海西点烘焙界的三位泰斗———边兴华、刘正火和蒲玉莲,她用勤奋敲开了烘焙艺术的大门,每一个细节都倾注了她如琢如磨的匠心。

技能大赛,成就行业地位

她还是培养行业新秀的“保姆式西点师”,强调“教技艺先教做人”,严谨治学;她独创的“干氏快速独门教学法”,高效提升学生的技艺水平,众多学生在诸多烘焙赛事中摘金夺银。

传承创新,引领行业发展

她始终秉持传承与创新并重的理念,推动技能研发。她率领团队推陈出新,在“巧克力应用技术”和“糖艺技术”方面取得了重大突破,有力推动了烘焙行业的技术进步。

她荣膺“全国技术能手”“全国轻工大国工匠”“上海市五一劳动奖章”“上海工匠”等多项殊荣,同时具备“国家职业技能竞赛裁判员”资格和享受国务院政府特殊津贴。(记者 曹香玉)

诸韵颖

谈女排精神与青少年体育教育的融合

回忆起自己的排球生涯,诸韵颖眼中闪烁着光芒。她说:“小时候,我就对排球有着特殊的感情。那时候,每天练球都觉得特别开心,仿佛找到了属于自己的舞台。”她的排球之路也并非一帆风顺,但正是这些挫折和磨砺,让她更加坚定了自己的信念。

谈到退役后的转型,诸韵颖表示,这是一个自然而然的过程。她说:“退役后,我进入复旦大学深造,希望能够为自己的人生增添更多的色彩。但随着时间的推移,我发现自己还是离不开排球,离不开那些热爱排球的孩子们。”于是,她决定投身青少年排球教育事业,将自己的经验和知识传授给下一代。

在创办韵颖青少年体育俱乐部的过程中,诸韵颖遇到了不少困难和挑战。但她凭借着自己的毅力和坚持,一步步将俱乐部打造成为上海乃至全国知名的青少年排球品牌。她说:“我希望通过自己的努力,让更多的孩子了解排球、爱上排球,培养他们的团队合作精神和坚韧不拔的毅力。”

被问及未来的规划时,诸韵颖表示,她将继续致力于青少年排球教育事业的发展,并希望能够将自己的经验和理念传递给更多的人。她说:“我希望能够通过自己的努力,为中国青少年体育教育事业的发展贡献一份力量。”(记者 李梦婷)

陈徐奇

在千锤百炼中做强技艺,他让海派珐琅焕发青春

在上海徐汇,有这样一位年轻人,他用一颗朴素的匠心,在海派金银珐琅器制作技艺传承创新的道路上不断求索,让有着600多年历史的珐琅工艺走近普通消费者,焕发出别样的光彩。他就是“80后”上海工匠、高级工艺美术师、上海市首席技师陈徐奇。

1983年出生的陈徐奇,是上海市非遗海派金银珐琅器制作技艺第四代传承人。他曾留学海外,跟随导师复刻及修复了俄罗斯国家级金属艺术品及中国古典金属艺术作品等艺术精品,荣获俄罗斯国家修复委员会嘉奖。

来到老凤祥工作后,陈徐奇师从工艺美术大师余士渭,研习海派金银珐琅器制作技艺。十余年过去,陈徐奇已成为上海老凤祥珐琅艺术有限公司总经理、首席技师、一级首饰设计师。

在陈徐奇眼里,作为一名非遗工艺的传承者,需要不断将创新融入创作,让海派珐琅不仅在历史长河中沉淀,还能得到更好发展。自从事珐琅设计制作以来,他始终在努力突破传统构图思维,融合当代珐琅艺术审美,不断提炼珐琅制作技艺。他还将3D打印、精密计算等前沿技术,积极引进到海派金银掐丝珐琅器的制作过程中,使得珐琅作品的稳定性、成品率都得到了提高。(记者王永娟)

陈华明、周峰

60+年龄差的师生,传承指尖的非遗文化

每周二的下午,徐汇区工业技术学校的教室中都会准时开展一堂黄杨木雕选修课,担任教师的是今年已经80岁的“海派黄杨木雕”市级代表性传承人陈华明。超过60岁的年龄差却没有给师生之间的沟通带来隔阂,这门课反而格外抢手。

“我第一次接触到黄杨木雕这门艺术的时候,就和他们差不多大。”陈华明看着这群学生笑着说。1961年,陈华明考入上海市工艺美术学校黄杨木雕专业,师从“海派黄杨木雕”的创始人徐宝庆及其入室弟子林翊。“海派黄杨木雕”融合了民间的传统雕刻技艺和西方的素描技法,强调作品的整体性,一件作品需要经过构思、制作粗坯、细刻发纹等十余道工序。

完成一件作品很难,培养一位匠人更难,和课堂中的学生们一样,陈华明最初接触黄杨木雕时也是从素描、泥塑、银杏木雕等基本功一步步开始锻炼。由于黄杨木雕工序繁复、人才难培养,上世纪90年代起,黄杨木雕也面临着后继无人的困境。“我的老师把这门技术交给我,我就要传承下去,这种美的东西,不能在我这里断掉了。”虽然已到耋耄之年,但陈华明依旧在学校和工作室之间忙活得不亦乐乎,周二到学校给学生们上课,周六在工作室给爱好者们上课是他雷打不动的日程。截至目前,仅长桥街道就有近万人参与了黄杨木雕的学习和体验。除了授课和开展黄杨木雕的宣传活动,陈华明依旧保持着每天动手雕一雕的习惯,《常青指路》《孩子的梦》等作品都走进了中国国际进口博览会的展厅。“一个雕刻者创作出来的作品和他的经历是分不开的,现在黄杨木雕要有新鲜的题材,要有活力的创作,是非常需要年轻人的,为有源头活水来嘛。”陈华明说道。

无独有偶,在长桥街道,还有一位非遗传承人和活泼可爱的小学员们,用江南丝竹诉说着他们的故事。

2010年,长桥第二幼儿园、徐汇区教育学院附属实验小学、长桥第三幼儿园陆续建立扬琴、二胡、阮三种乐器的丝竹校园传习点。2014年,徐教院附小江南丝竹传习基地被上海市教委评为“上海市中华优秀传统文化研习暨非遗进校园十佳传习基地”。2015年,上海市首个江南丝竹展示馆也在徐教院附小传习基地正式挂牌启用。“江南丝竹”市级代表性传承人周峰可以说是一步步见证了校园传习点的建立和发展。

“人与人之间、人与自然之间的和谐,就是江南丝竹文化最重要的意义,也是中华传统文化的精髓。现在我们想把这种音乐上美的熏陶,继续传给下一代,生生不息。”周峰对记者说道。

作为市级代表性传承人,周峰可谓是身兼数职。2003年,初创于1939年的“长桥民族乐队”改名为“长桥申韵丝竹乐队”,周峰从这时起就一直担任着乐团的团长,并带领乐团登上了中央广电总台的舞台,展示“一声丝竹起,何处不江南”之美。

周峰还收集、整理了与丝竹有关的文献档案,录制了民间丝竹1-28集的系列集锦,撰写并发表了十余篇江南丝竹相关文章。

陈华明和周峰两位非遗传承人都不再年轻了,但他们在各自领域的不懈耕耘,让属于劳动者的那份活力从未从他们的生活中消散,他们这种为热爱而坚守的劳动者精神也鼓舞着后来者们继续传承非遗,守护非遗。

(记者 沈艺飞)