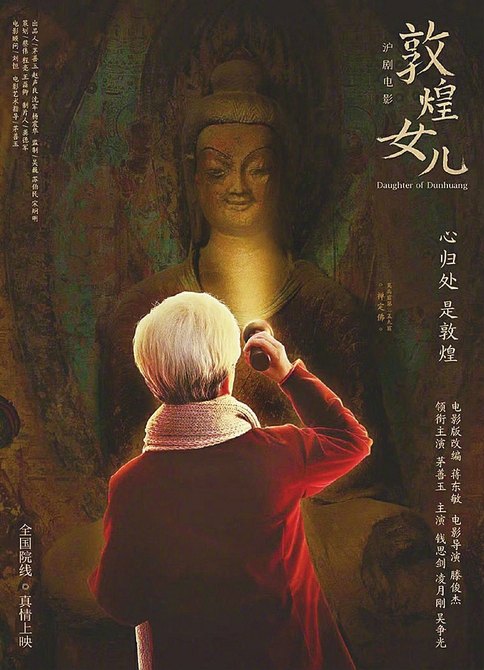

十年磨剑, 一念敦煌, 把此生芳华结此缘。“三八”妇女节当天,沪剧电影《敦煌女儿》上映了。 这部电影是以舞台剧为蓝本进行了创作拍摄,滕俊杰执导,茅善玉领衔主演。

电影以敦煌研究院名誉院长樊锦诗为原型,茅善玉饰演樊锦诗,还原了其在敦煌进行考古、 学术研究和文物保护事业耕耘五十多年的风雨历程。 电影在塑造樊锦诗这一人物的同时,也展现了几代莫高窟人的群像,展示了他们为保护敦煌、 研究敦煌所经历的人生故事。

影片一开场, 美轮美奂的敦煌壁画扑面而来,把观众带入久远的年代,老年樊锦诗回首往事,在这时,电影充分展现了它的优势,青年樊锦诗在镜头转换中便向观众走来。 大漠孤烟,莽莽黄沙,梳着双辫的上海小姑娘在经历敦煌的特产———沙尘暴后, 依然是对敦煌痴心不改。 蜈蚣梯、手电筒,这是探窟必备,她乐在其中。 她甚至和“敦煌守护神”常书鸿击掌三击, 表达自己全心全意保护敦煌的决心。 三击掌的形式,其实是在戏曲中经常运用的,传统京剧《红鬃烈马》中还有《三击掌》折子戏。 在影片中导演通过气氛的渲染,音乐的伴奏, 使得樊锦诗和常书鸿运用三击掌推动了情节的发展。

三击掌后,樊锦诗当天便经受了考验,她在狂风呼啸的夜晚看见老鼠在房内逃窜,开门似乎见到碧绿眼睛的狼, 上海小姑娘的害怕可想而知。 这时,另外一组镜头同时穿插,常书鸿和其他人在慢悠悠地下棋, 大家惦记着初来乍到的樊锦诗,常书鸿气定神闲,表示对樊锦诗的信任。 两组镜头遥相呼应,颇有舞台上花开两朵,各表一枝的味道。 最终,樊锦诗在满天神佛的影像中, 用她自己内心的坚定战胜了恐惧,开始了自己的敦煌研究工作。

影片里有几次冲突, 都是在樊锦诗和她的丈夫彭金章之间发生的。 新婚之际,彭金章喜笑颜开地让樊锦诗签请调书, 可以夫妻团聚在武汉。 是留敦煌还是来武汉,新婚夫妻怎能长别离,樊锦诗非常矛盾。 不同场景下,夫妻两人运用沪剧唱段抒发着自己的内心独白。 最终彭金章撕掉了请调书,选择让樊锦诗继续留在敦煌,坚持自己的事业。 但是当久别的夫妻俩在敦煌重逢, 却因为孩子的照看问题闹得不愉快。 家庭与事业撕裂般的挣扎,让观众共情。 当然每次冲突,都是以彭对樊的谅解来结束。 看到此处,可以说樊的最大幸运不仅是选择了自己热爱的事业, 更是遇上了一位好男人。 为她守家庭,为她照顾孩子,更为她放弃自己的事业来到敦煌。 他们是夫妻,也是同事,成为了敦煌的女儿和女婿,共同奉献自己的芳华。 当彭离开人世的时候,樊步履蹒跚走到病房对着彭的病号服痛哭, 镜头里满是她对老彭的回忆。 唯真情才能动人,当她用手抚摸病号服的时候, 沪剧唱段让情感的流露诉之于口,生活的细节她娓娓道来,引起观众共鸣,似乎有种情感也在影院澎湃。 这是戏曲电影的魅力,声音、画面相辅相成,我们看到的是真实的樊锦诗,并非程式化的泥菩萨。